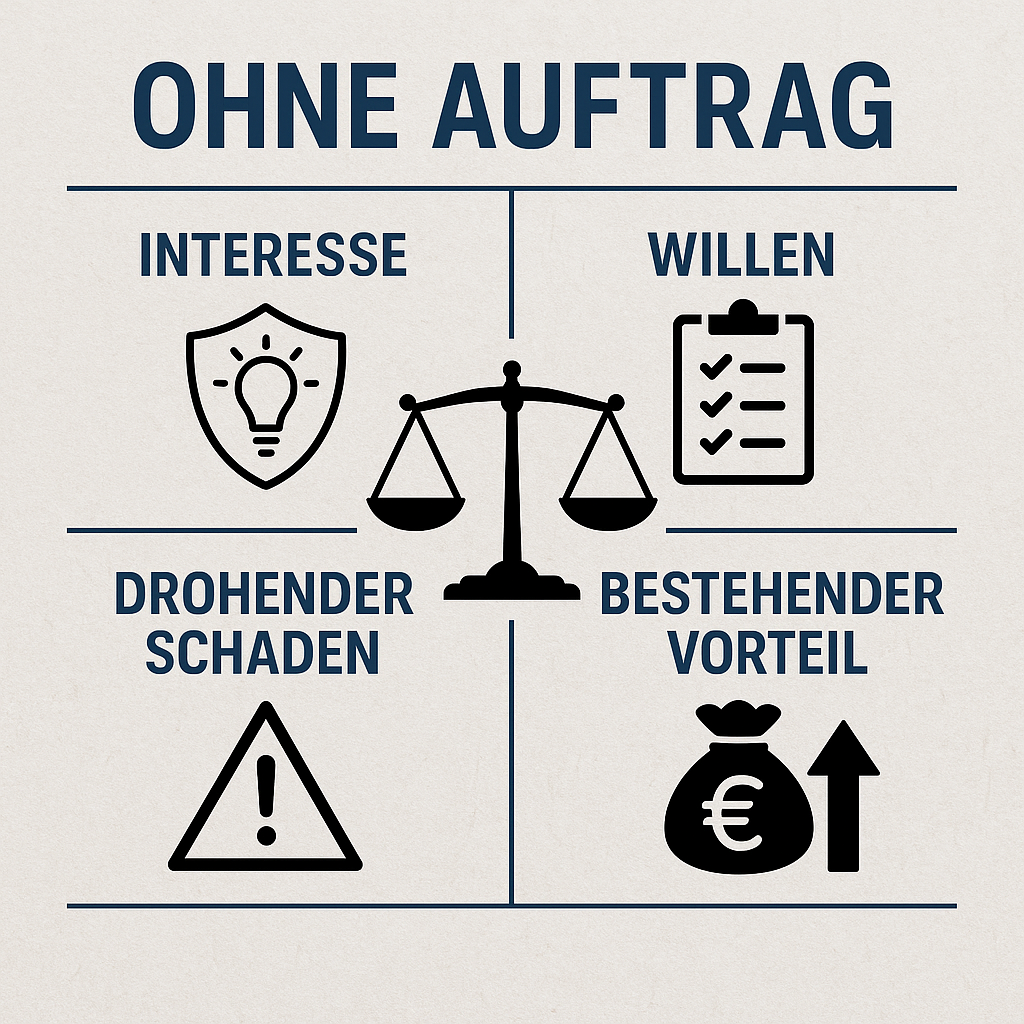

Die Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA) verlangt, dass ein fremdes Geschäft sowohl dem Vorteil des Geschäftsherrn dient als auch mit dessen Willensrichtung vereinbar ist. Nur wenn beide Aspekte zusammentreffen, ist das Handeln rechtlich abgesichert. Damit soll ermöglicht werden, dass in bestimmten Situationen fremde Interessen gewahrt werden können, ohne die Entscheidungsfreiheit des Betroffenen auszuhebeln.

Das Kriterium des Interesses bedeutet, dass die Handlung objektiv nützlich sein muss. Maßgeblich ist eine sachliche Betrachtung der Lage, nicht die subjektive Einschätzung des Geschäftsführers. Der Geschäftsherr muss durch das Tätigwerden eine Verbesserung seiner Position erfahren, sei es durch Schadensvermeidung oder durch die Sicherung bereits bestehender Werte. So ist es beispielsweise im Interesse des Eigentümers, wenn sein abgestelltes Auto bei drohendem Hochwasser rechtzeitig weggeschafft wird – unabhängig davon, ob er selbst Kenntnis von der Gefahr hatte oder nicht.

Neben diesem objektiven Nutzen ist die Willensrichtung des Geschäftsherrn ein eigenständiges Abgrenzungskriterium. Dabei unterscheidet man zwischen dem wirklichen und dem mutmaßlichen Willen. Der tatsächliche Wille zeigt sich durch klare Erklärungen, vertragliche Abmachungen oder ein eindeutiges Verhalten. Er ist verbindlich und darf nicht übergangen werden. Auch wenn eine Maßnahme vorteilhaft wäre, verliert sie ihre Legitimation, wenn sie dem ausdrücklich geäußerten Wunsch widerspricht. Auf diese Weise schützt das Recht die Autonomie des Geschäftsherrn und akzeptiert zugleich, dass jemand bewusst auf Vorteile verzichten kann.

Fehlt eine klare Willensäußerung, ist auf den mutmaßlichen Willen abzustellen. Hierbei wird angenommen, welche Entscheidung der Geschäftsherr in der konkreten Situation getroffen hätte. Maßstab sind seine Lebensumstände, persönlichen Vorlieben und wirtschaftlichen Verhältnisse. Es handelt sich also um eine individualisierte Prognose, die möglichst nah an seine tatsächliche Einstellung heranreichen soll. Ein typisches Beispiel ist die Bekämpfung eines Feuers auf dem Grundstück eines Abwesenden. Selbst ohne vorherige Zustimmung liegt nahe, dass der Eigentümer das Handeln befürworten würde, da es seiner Schutzinteressen entspricht.

Die Abgrenzung zwischen Vorteil und Willensrichtung verdeutlicht, dass objektiver Nutzen allein nicht genügt. Entscheidend ist stets, dass die Handlung nicht im Gegensatz zu einer erkennbaren Entscheidung des Geschäftsherrn steht. Der mutmaßliche Wille kann nur dann berücksichtigt werden, wenn kein entgegenstehender tatsächlicher Wille vorhanden ist. Dadurch wird verhindert, dass gut gemeinte, aber unerwünschte Eingriffe die Selbstbestimmung beeinträchtigen.

Dieses System erfüllt eine doppelte Schutzfunktion:

Es erlaubt Eingreifen in Notsituationen, setzt aber zugleich Grenzen, um fremde Interessen nicht gegen den ausdrücklichen Wunsch des Betroffenen durchzusetzen. So entsteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Hilfsbereitschaft und Respekt vor der Entscheidungsfreiheit.

Zusammengefasst lässt sich sagen:

Eine Geschäftsführung ohne Auftrag ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie für den Geschäftsherrn vorteilhaft ist und sich mit seinem tatsächlichen oder zumindest mutmaßlichen Willen deckt. Damit verbindet dieses Rechtsinstitut praktische Handlungsfähigkeit mit dem Grundsatz der Privatautonomie. Seine Bedeutung reicht über Extremsituationen hinaus und spielt auch in alltäglichen Fallgestaltungen eine Rolle. Zugleich ist die GoA ein zentrales Thema der juristischen Ausbildung, da ihre Grundsätze in der Rechtsprechung regelmäßig anhand konkreter Sachverhalte überprüft und weiterentwickelt werden.