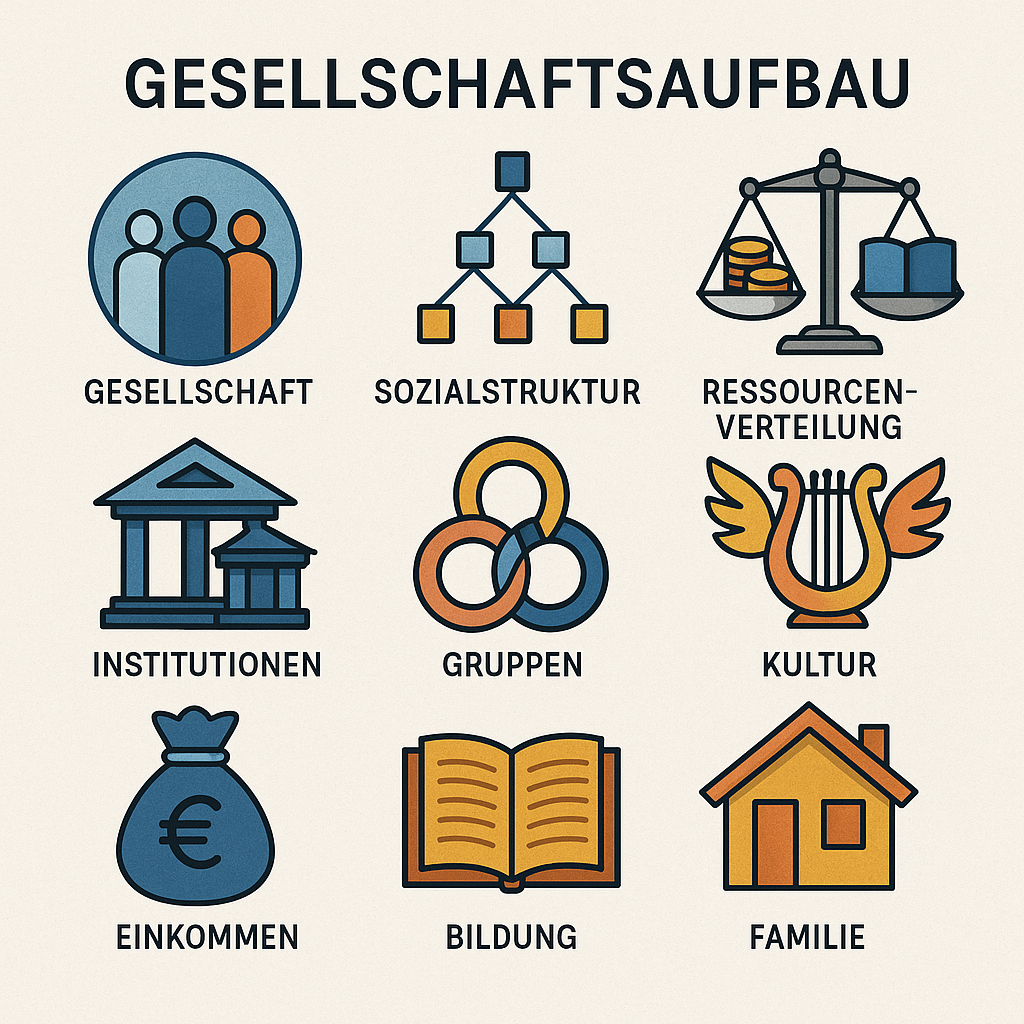

Der Aufbau einer Gesellschaft beschreibt ihre innere Ordnung und verdeutlicht, wie Menschen in Rollen und Beziehungen eingebunden sind. Faktoren wie Einkommen, Bildung, Macht oder Ansehen bestimmen, welchen Platz jemand einnimmt. Diese Strukturen entstehen durch die Verteilung von Ressourcen, durch politische und wirtschaftliche Organisation sowie durch kulturelle Traditionen wie Religion, Sprache und familiäre Normen. Modelle des Gesellschaftsaufbaus zeigen, dass sich diese Ordnung im Laufe der Geschichte verändert hat – von klar hierarchischen Systemen bis hin zu flexibleren Strukturen, die stärker durch individuelle Entscheidungen geprägt sind.

Eine Gesellschaft ist mehr als eine bloße Ansammlung von Individuen. Sie bildet eine große Gemeinschaft, die innerhalb eines politischen und rechtlichen Rahmens zusammenlebt. Gemeinsame Regeln, ein Wirtschaftssystem sowie geteilte Werte und Normen schaffen dabei Zusammenhalt und Orientierung. Durch diese Bindungen entsteht eine kollektive Identität, die das Miteinander organisiert und das Leben einzelner Menschen in ein größeres Gefüge einbettet.

Innerhalb dieser Ordnung lassen sich verschiedene Dimensionen unterscheiden. Die Sozialstruktur umfasst das Netz von Positionen und Rollen, das jedem Individuum zugewiesen ist. Klassen, Schichten oder Statusgruppen beeinflussen, welche Chancen Menschen erhalten. Daran knüpft die Verteilung von Ressourcen an, die in keiner Gesellschaft gleichmäßig erfolgt. Wer Zugang zu Bildung, Einkommen und Macht hat, genießt mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten und kann leichter aufsteigen, während andere durch fehlende Mittel eingeschränkt bleiben.

Wesentlich sind auch die Institutionen, die das gesellschaftliche Fundament bilden. Staat, Wirtschaft, Familie und Bildungssystem sichern Stabilität und vermitteln Normen, die für das Zusammenleben verbindlich sind. Ergänzt wird dieses Gefüge durch kleinere Gemeinschaften wie Vereine, religiöse Gruppen oder berufliche Netzwerke. Sie stiften Identität, können aber zugleich Konflikte erzeugen, wenn unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen.

Ein Blick in die Geschichte verdeutlicht, wie unterschiedlich Gesellschaften aufgebaut sein können. Im Mittelalter war die Ordnung streng ständisch: König und Adel standen an der Spitze, der Klerus hatte Einfluss auf religiöse und politische Fragen, während Bauern und Handwerker den größten Teil der Bevölkerung bildeten. Soziale Mobilität war nahezu ausgeschlossen, da Rechte und Pflichten an die Geburt gebunden waren. Heute ist die Struktur offener und weniger durch Herkunft bestimmt. Bildung, berufliche Leistungen und persönliche Lebensentscheidungen haben an Bedeutung gewonnen. Moderne Gruppen formieren sich zunehmend über gemeinsame Interessen oder Lebensstile, auch wenn Ungleichheiten weiterhin bestehen – allerdings in anderer Form als in früheren Zeiten.

Der gesellschaftliche Aufbau hat direkte Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen. Er entscheidet über Handlungsspielräume, beeinflusst Zukunftsaussichten und wirkt auf das Selbstverständnis. Menschen mit ausreichenden Ressourcen und guter Bildung verfügen über mehr Freiheit, während andere stärker eingeschränkt bleiben.

Damit zeigt sich, dass Gesellschaftsaufbau nicht nur ein theoretisches Konstrukt ist, sondern reale Konsequenzen für Gerechtigkeit, Chancenverteilung und Teilhabe hat. Er macht sichtbar, wie Menschen in ein komplexes Gefüge eingebunden sind, welche Rollen sie übernehmen und welche Möglichkeiten ihnen offenstehen. Zugleich bleibt er wandelbar: Gesellschaften passen ihre Strukturen ständig an neue politische, wirtschaftliche und kulturelle Bedingungen an und entwickeln sich dadurch fortlaufend weiter.